健康診断・予防接種

健康診断・予防接種

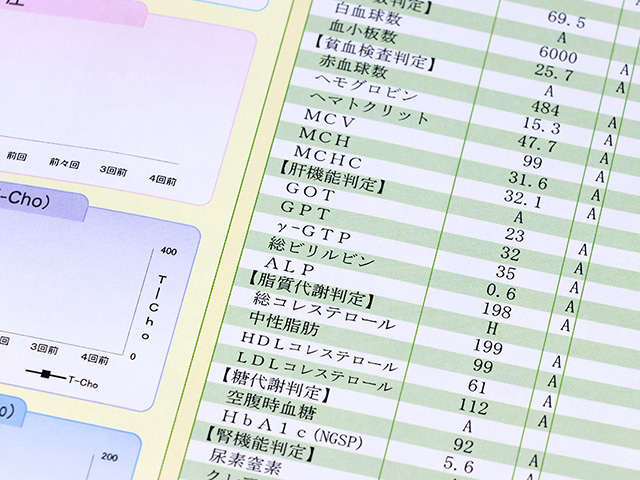

健康診断は、ご自身の健康状態を知り、深刻な病気を予防していくための有効な手段です。とくに症状がないから大丈夫と思っていても、生活習慣病をはじめとするほとんどの病気は自覚症状がないまま進行していきます。症状が出て気づいたときには重症化していたということがないように、定期的に健康診断を受けましょう。当院では、生活習慣病健診をはじめ、法定健診や特定健診(健康診査)などを受け付けております。また、健診結果に関するご相談も承っております。結果は出たけれどこれからどう対応していけば良いか分からないという方や、病気に関して疑問のある方も、お気軽にご相談ください。

基本的な身体測定や血液検査、X線検査、心電図検査など、法定健診(労働安全衛生規則第43条・第44条)に基づいた内容の一般健康診断です。所要時間は1時間程度です。『定期健康診断』は、労働安全衛生法により企業に対し「1年に1回定期的に行わなければならない」と義務付けられている健康診断です。50人以上の労働者を雇用する場合は、その結果を所轄労働基準監督署に報告する必要があります。『雇入れ時健康診断』は、企業の新規・中途採用時や、個人の方では就職・転職の際など、急な健康診断が必要になった場合にご利用いただけます(指定検査項目や所定用紙がある場合はご相談ください)。会社(職場)や学校などに提出するための健康診断です。

| 検査項目 | 検査内容 |

|---|---|

| 問診 | 既往歴/自覚症状 |

| 診察 | 一般診察/健康相談・指導 |

| 身体測定 | 身長/体重・BMI/腹囲 |

| 血圧測定 | 血圧(収縮期/拡張期) |

| 視力検査 | 裸眼/矯正 |

| 聴力検査 | 1,000Hz/4,000Hz |

| 胸部検査 | 胸部X線検査 |

| 尿検査 | 蛋白/糖/潜血 |

| 貧血検査 | 赤血球数/白血球数/ヘモグロビン量/ヘマトクリット値/血小板数 |

| 肝機能検査 | AST(GOT)/ALT(GPT)/γ‐GTP |

| 脂質検査 | HDLコレステロール/LDLコレステロール/中性脂肪 |

| 血糖検査 | 空腹時血糖 |

| 心電図検査 | 心電図(安静時) |

生活習慣病とよばれている糖尿病や高血圧症、脂質異常症は、初期には症状がなくても糖尿病合併症・心筋梗塞・脳卒中といった重大な病気につながり、生活の質の低下や医療費の増大を招きます。定期的な健康診断は、生活習慣病の予防や早期発見のためには欠かせません。ご自身の健康状態について正確な知識を持ち、適切な健康管理を続けるために生活習慣病健診をご利用ください。

検査内容に胃部内視鏡が含まれるため事前予約が必要となります。

| 検査項目 | 検査内容 |

|---|---|

| 問診 | 既往歴/自覚症状/日常生活状況 |

| 診察 | 一般診察/健康相談・指導 |

| 身体測定 | 身長/体重/BMI/腹囲 |

| 血圧測定 | 血圧(収縮期・拡張期) |

| 視力検査 | 裸眼/矯正 |

| 聴力検査 | 1,000Hz/4,000Hz |

| 胸部検査 | 胸部X線検査 |

| 尿検査 | 蛋白/糖/潜血 |

| 貧血検査 | 赤血球数/白血球数/ヘモグロビン量/ヘマトクリット値/血小板数 |

| 肝機能検査 | ALP/γ-GTP/GOT(AST)/GPT(ALT) |

| 脂質検査 | HDLコレステロール/LDLコレステロール/中性脂肪 |

| 血糖検査 | 空腹時血糖/HbA1c |

| 腎機能検査 | クレアチニン/eGFR/尿酸 |

| 心電図検査 | 心電図(安静時) |

| 便検査 | 便潜血検査2日法 |

| 消化器検査 | 胃部内視鏡 |

国民健康保険に加入している40~74歳の方を対象に、年1回の特定健康診査が実施されています。この健康診査は、「生活習慣病」を早い段階から予防するために、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した検査が中心となっています。健診結果でリスクがある方には、生活習慣をより望ましいものに変えていくための保健指導が実施されます。補助内容の詳細については、市区町村やご加入されている健保組合などにご確認ください。対象となる方には受診券(案内等同封)が個別送付されています。受診券と、その裏面の問診票に必要事項をご記入のうえ、保険証と併せて当院にご持参ください。

予約制ではないため、受付時間内にご来院ください。受付時間は、午前は11:00まで、午後は5:00までとなります。当日は本人確認のため保険証をご持参ください。ご加入されている保険の種類や健康診断の内容によって、市区町村や会社(保険組合)の補助がある場合もありますので、そちらは事前にご確認されてからご来院ください。

健康診断に追加できるオプション一覧はコチラ

内視鏡検査(胃カメラ・大腸カメラ)はご予約が必要ですので、事前にお電話でのご連絡をお願いいたします。

ワクチンの取寄せが必要となりますので、事前にお電話でのご連絡をお願いいたします。

予防接種を受けられない方、注意が必要な方

| 種類 | 金額(税込) |

|---|---|

| 麻しん風しん混合(MR)ワクチン | 8,500円 |

| 麻しんワクチン | 4,300円 |

| 風しんワクチン | 4,300円 |

| おたふく風邪ワクチン | 4,300円 |

| A型肝炎ワクチン | 7,000円 |

| B型肝炎ワクチン | 3,500円 |

| 狂犬病ワクチン(ラビピュール) | 14,000円 |

| 水痘ワクチン(ビケン) | 7,000円 |

| 帯状疱疹ワクチン(シングリックス) | 22,000円 |

| 肺炎球菌ワクチン(ニューモバックスNP) | 7,000円 |

| 破傷風ワクチン | 2,500円 |